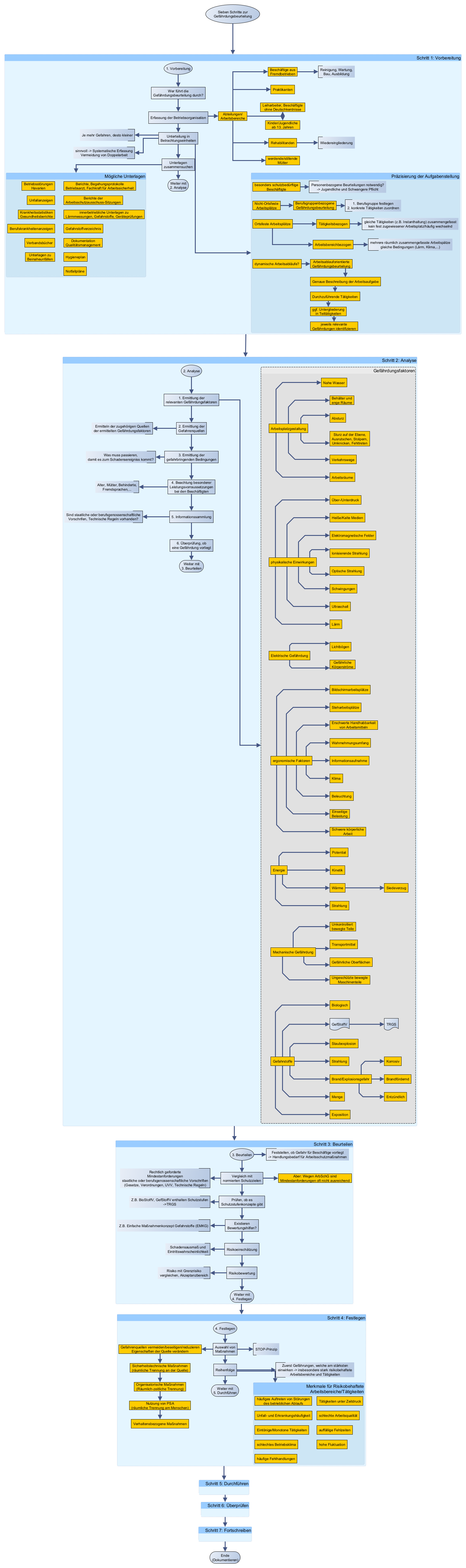

Schritt 1: Vorbereitung

1. Vorbereitung

Wer führt die

Gefährdungsbeurteilung durch?

Erfassung der Betriebsorganisation

Abteilungen/

Arbeitsbereiche

Kinder/Jugendliche

ab 13. Jahren

werdende/stillende

Mütter

Rehabilitanden

Wiedereingliederung

Leiharbeiter, Beschäftigte

ohne Deutschkentnisse

Praktikanten

Beschäftige aus

Fremdbetrieben

Reinigung, Wartung,

Bau, Ausbildung

Unterteilung in

Betrachtungseinheiten

Je mehr Gefahren, desto kleiner

sinnvoll -> Systematische Erfassung

Vermeidung von Doppelarbeit

Präzisierung der Aufgabenstellung

Ortsfeste Arbeitsplätze

Nicht-Ortsfeste

Arbeitsplätze

besonders schutzbedürftige

Beschäftigte

Personenbezogene Beurteilungen notwendig?

-> Jugendliche und Schwangere Pflicht

dynamische Arbeitsabläufe?

Arbeitsbereichbezogen

Tätigkeitsbezogen

mehrere räumlich zusammengefasste Arbeitspätze

gleiche Bedingungen (Lärm, Klima,...)

gleiche Tätigkeiten (z.B. Instanthaltung) zusammengefasst

kein fest zugewiesener Arbeitsplatz/häufig wechselnd

1. Berufsgruppe festlegen

2. konkrete Tätigkeiten zuordnen

Berufsgruppenbezogene

Gefährdungsbeurteilung

Arbeitsablauforientierte

Gefährdungsbeurteilung

Genaue Beschreibung der Arbeitsaufgabe

Durchzuführende Tätigkeiten

ggf. Untergliederung

in Teiltätigkeiten

jeweils relevante

Gefährdungen identifizieren

Unterlagen

zusammensuchen

Mögliche Unterlagen

Berichte, Begehungsprotokolle

Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssicherheit

Berichte der

Arbeitsschutzausschuss-Sitzungen

innerbetriebliche Unterlagen zu

Lärmmessungen, Gefahrstoffe, Geräteprüfungen

Gefahrstoffverzeichnis

Dokumentation

Qualitätsmanagement

Hygieneplan

Notfallpläne

Betriebsstörungen

Havarien

Unfallanzeigen

Krankheitsstatistiken

Gesundheitsberichte

Berufskrankheitenanzeigen

Verbandsbücher

Unterlagen zu

Beinaheunfällen

Weiter mit

2. Analyse

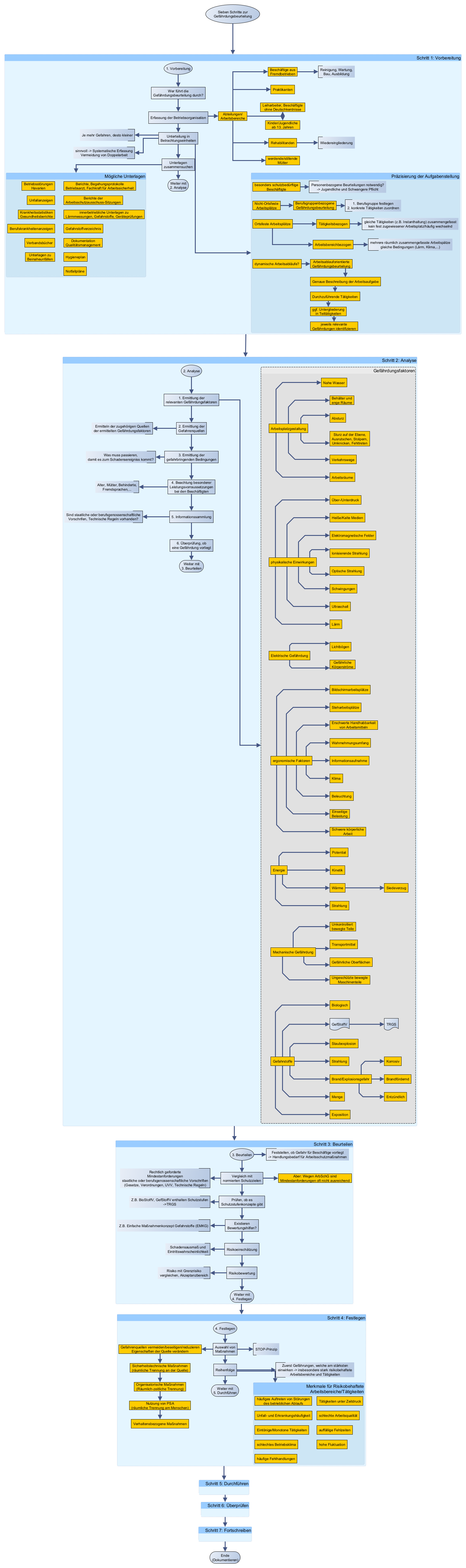

Schritt 2: Analyse

2. Analyse

1. Ermittlung der

relevanten Gefährdungsfaktoren

Gefährdungsfaktoren

Energie

Strahlung

Wärme

Kinetik

Potential

Gefahrstoffe

Staubexplosion

Exposition

Menge

Brand/Explosionsgefahr

Strahlung

GefStoffV

TRGS

Biologisch

Arbeitsplatzgestaltung

Arbeitsräume

Verkehrswege

Sturz auf der Ebene,

Ausrutschen, Stolpern,

Umknicken, Fehltreten

Absturz

Behälter und

enge Räume

Nahe Wasser

ergonomische Faktoren

Schwere körperliche

Arbeit

Einseitige

Belastung

Beleuchtung

Klima

Informationsaufnahme

Wahrnehmungsumfang

Erschwerte Handhabbarkeit

von Arbeitsmitteln

Steharbeitsplätze

Bildschirmarbeitsplätze

Mechanische Gefährdung

Ungeschützte bewegte

Maschinenteile

Gefährliche Oberflächen

Transportmittel

Unkontrolliert

bewegte Teile

Elektrische Gefährdung

Gefährliche

Körperströme

Lichtbögen

Siedeverzug

Korrosiv

Brandfördernd

Entzündlich

physikalische Einwirkungen

Lärm

Ultraschall

Schwingungen

Optische Strahlung

Ionisierende Strahlung

Elektromagnetische Felder

Heiße/Kalte Medien

Über-/Unterdruck

2. Ermittlung der

Gefahrenquellen

Ermitteln der zugehörigen Quellen

der ermittelten Gefährdungsfaktoren

3. Ermittlung der

gefahrbringenden Bedingungen

4. Beachtung besonderer

Leistungsvorraussetzungen

bei den Beschäftigten

5. Informationssammlung

6. Überprüfung, ob

eine Gefährdung vorliegt

Sind staatliche oder berufsgenossenschaftliche

Vorschrifen, Technische Regeln vorhanden?

Was muss passieren,

damit es zum Schadensereigniss kommt?

Alter, Mütter, Behinderte,

Fremdsprachen,...

Weiter mit

3. Beurteilen

Schritt 3: Beurteilen

3. Beurteilen

Weiter mit

4. Festlegen

Feststellen, ob Gefahr für Beschäftige vorliegt

-> Handlungsbedarf für Arbeitsschutzmaßnahmen

Vergleich mit

normierten Schutzzielen

Rechtlich geforderte

Mindestanforderungen

staatliche oder berufsgenossenschaftliche Vorschriften

(Gesetze, Verordnungen, UVV, Technische Regeln)

Aber: Wegen ArbSchG sind

Mindestanforderungen oft nicht ausreichend

Prüfen, ob es

Schutzstufenkonzepte gibt

Z.B. BioStoffV, GefStoffV enthalten Schutzstufen

->TRGS

Existieren

Bewertungshilfen?

Z.B. Einfache Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe (EMKG)

Risikoeinschätzung

Risikobewertung

Schadensausmaß und

Eintrittswahrscheinlichkeit

Risiko mit Grenzrisiko

vergleichen, Akzeptanzbereich

Schritt 4: Festlegen

4. Festlegen

Weiter mit

5. Durchführen

Gefahrenquellen vermeiden/beseitigen/reduzieren

Eigenschaften der Quelle verändern

Sicherheitstechnische Maßnahmen

(räumliche Trennung an der Quelle)

Organisatorische Maßnahmen

(Räumlich-zeitliche Trennung)

Nutzung von PSA

(räumliche Trennung am Menschen)

Verhaltensbezogene Maßnahmen

Auswahl von

Maßnahmen

STOP-Prinzip

Reihenfolge

Merkmale für Risikobehaftete

Arbeitsbereiche/Tätigkeiten

häufiges Auftreten von Störungen

des betrieblichen Ablaufs

auffällige Fehlzeiten

Unfall- und Erkrankungshäufigkeit

häufige Fehlhandlungen

Eintönige/Monotone Tätigkeiten

Tätigkeiten unter Zeitdruck

schlechtes Betriebsklima

hohe Fluktuation

schlechte Arbeitsqualität

Zuerst Gefährungen, welche am stärksten

einwirken -> insbesondere stark risikobehaftete

Arbeitsbereiche und Tätigkeiten

Schritt 5: Durchführen

Schritt 6: Überprüfen

Schritt 7: Fortschreiben

Sieben Schritte zur

Gefährdungsbeurteilung

Ende

(Dokumentieren)